«Globalizzazione dell’indifferenza»: questa l’espressione con maggiore eco alla quale con fermezza pur pacata e quasi sommessa è ricorso Papa Francesco in occasione del suo recente sbarco a Lampedusa, e che da subito è stata essa stessa ‘globalizzata’, con prevedibili e puntuali effetti di omologazione semantica e banalizzazione mediatica per cui, sempre più spesso accade che “parole sensate vengano ‘triturate’ insieme alle insensate e non si riesca poi più a recuperarle per giorni migliori” (E. Bianchi). (1)

In poche ore il potenziale sovversivo della prevedibile imprevedibilità e quello contundente della attualità ricorsiva, centrifugati fino all’irrilevanza dall’enfasi e dalla proliferazione citazionale, si sono ridotti ad intercalare ecolalico tanto meno comunicativo quanto più seriato ossessivamente e progressivamente decontestualizzato (2) fino a che nessuno più se n’è sentito destinatario ma tutti invece amplificatori o esegeti (3), autorizzati comunque ad assolversi nel rimando a responsabilità sempre altrui ed a confermarsi nell’ evidenza pregiudiziale della propria innocenza. (4)

L’eccesso vero e proprio di empatia che in quella come in altre occasioni precedenti e successive accompagnano le apparizioni di Papa Francesco si risolve spesso in un inganno ologrammatico (5) che nell’immanenza segnica del presente sembra includere un uni-verso comunicativo globale in cui la possibilità empatica si assolutizza in criterio esso discriminante di ciò che non riconduce a sé dando luogo così ad una vera e propria sostituzione tra il nostro sentire e quello degli altri.

All’inganno d’empatia (6) segue repentina ma perseverante l’illusione controllata di un’evidenza assoluta di verità e di un’unicità di significati per effetto di quell’informazione che serve solo alla riproduzione della produzione di sé stessa della quale nessuno controlla i controllori così che la semplice verosimiglianza diventa verità uniformata e conformante, proprio laddove e allorquando si avvertiva l’inquietudine aurorale dell’evento (M. Foucault) (7) come di-scontinuità che s-paesa, come ferita (8) che accomuna, come tensione tra “non più” e “non ancora”, insieme.

Così il presente è ri-compreso a partire dal presupposto e ad arrivare all’effetto di una rassicurante totalità, secondo una genealogia illusionale di uscita dallo stato di minorità attraverso la confluenza in pensiero unico, spazio-tempo uni-forme di un passato compiuto e di un compimento di futuro, che nell’oscillazione ricorsiva e simultanea tra l’uno e l’altro tetanizza il presente nella sua convulsa immobilità, incapace ormai di attualità foucaultiana e d’inattualità nietzschiana.

La saturazione empatica, che si espande dagli aspetti intersoggettivi a quelli geo e perfino storico-politici (L. Hunt.), allo stesso tempo paradossalmente comprime fino all’insignificanza storica i fatti, mortifica il paradigmatico nell’aneddotico, leviga l’emergenza scandalosa in un calco troppo uniforme e troppo liscio per ospitare anche solo il “rendersi conto” (

gewahren) dell’Altrimenti.

Poche ore sono state sufficienti perché una questione di rilevanza nient’affatto ovvia fosse normalizzata nell’incanto dell’universalizzazione e della semplificazione e assimilata nella sfericità generosa (ευ-κυκλoϛ). di quella stessa saturazione di cui denunciava una delle concavità-convessità.

Eppure le questioni di non poco conto che sopravvivono alla suggestione e alla sua resa effimera erano e sono tutte comprese in quell’accostamento (globalizzazione/indifferenza) come questioni di (s)fondo, che però nel momento in cui le ha evocate e messe quasi alla portata di tutti le ha anche consegnate ad un registro narrativo già compiuto fin dal suo incipit.

Cosa s’intende per globalizzazione? Cosa s’intende per indifferenza? Quali le possibili alternative alla naturalizzazione inerziale dell’una e dell’altra nelle accezioni che le vincolano reciprocamente e magari fatalmente?

Per l’accesso a questi interrogativi occorre aver coraggio di problematizzare l’ovvio (9), e non banalizzare quel qualcosa che “affiorando d’un colpo davanti a me, mi si contrappone come oggetto (come le sofferenze che ‘leggo sul viso dell’altro’)” (E. Stein) e nella forma dell’accadere di una rottura della mia continuità identitaria, e s’impone guardare l’Altro oltre l’evidente e lo scontato nella sua singolarità e complessità, sapendo che “mentre analizzo le tendenze che questo porta con sé, mentre cerco di chiarire a me stesso lo stato d’animo nel quale l’altro si trova, questo non è più oggetto in senso proprio ma mi ha coinvolto in sé” (

idem).

Dal margine, di resistenza certo ma anche di riscatto, è possibile riformulare radicalmente la ‘questione della storia’ (né monumentale né archeologica, ma finalmente critica) attraverso dis-continuità e innov-azione nelle relazioni e nelle istituzioni, dove i segni vivano di differimento, di apertura all’alterità in una comunanza di segni differenti, ma senza segni di differenza.

In questo senso, ci accorgiamo che è assai probabile che alla globalizzazione maligna non si volesse e non si voglia, a partire da quell’omelia, contrapporre una postura no-global, ma una globalizzazione ‘altra’ che è da sempre nella vocazione cristiana e gesuitica in particolare come spirito di conquista e conversione del mondo, per renderlo ecumenico (10) e dunque globalizzato di “umanesimo planetario” (J. Lacouture) e nomotetico.

Per convertire il mondo però bisogna farsi capire, bisogna essere poliglotti, non per conoscenza e con sfoggio di ogni lingua, ma trovando di tutte la parola comune secondo “un’ecumenica” che sia capace di far vivere in modo originale la dialettica tra località e universalità.

Non è ‘glocalismo’ (R. Robertson); non è nemmeno “mundialismo buono e affratellante” (M. Serra); non è ‘globalizzazione-arcipelago’(N. Bellanca) e nemmeno globalizzazione indigenizzata (A. Appadurai); tra le globalizzazioni tante e parallele (11), sembra piuttosto richiamare un ‘erfahren’ un “passare attraverso” un ’esperire per cui “ha il significato originario del condurre (...) il procedere è uno studiar la strada da prendere” (M. Heidegger).

Qui si ricollega il potere pastorale, a cominciare da quel richiamo precoce e poi insistito ad essere vescovo di Roma prima che Papa, e ai Vescovi ad essere ‘pastori’, che si fa carico ‘omnes et singolatim’ della cura complessiva delle singolarità e della collettività, e nello stesso tempo stabilisce un vincolo di obbedienza passando però dal carattere affettivo del magistero come grazia di comunicazione spirituale con le persone, per condurre, senza mai fare proselitismo (?), alla verità, quella interiore.

Da qui l’importanza dei segni certo, ma anche l’irriducibilità del senso (significati e direzione) al loro inventario (12), perché se da una parte s’insinua l’assillo puntiglioso della stravaganza è (13) (da cui una semiotica e le sue esegesi), rivelatosi presto vezzo/vizio solo di chi v’insiste furbesco, dall’altra s’afferma con altrettanta spinta la propensione all’egemonia discorsiva (con la sua semantica e le sue ermeneutiche (14)), collegata ben più dell’altra e progressivamente all’uso che

dello e

nello spazio pubblico fa della parola e a cosa fa di uno spazio uno spazio

pubblico.

È necessario percorrerlo tutto il crinale sottile e tagliente tra l’intenzione e la percezione della ‘salienza’ e ‘pregnanza’ (R. Thom) politica di quei segni, pena il rischio già attuale che quell’egemonia discorsiva com’è emersa d’un tratto dis-appaia, riversando il senso che, proprio perché eccede ogni significato possibile, si propaga dove nemmeno il parlante intendeva dirigersi e lì si dis-torce.

Se può essere vero che “siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere” perché “la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere”, è altrettanto vero che le lacrime in realtà possono anche esserci, ma solo se sono confinate in un ‘frame’ che esteriorizza quello che preventivamente è legittimato dal conformismo e non consente scandalo, nemmeno quello del pudore. (15)

Il ‘patire con’, la con-passione diventa allora possibile addirittura solo nella forma autoreferenziale del compiacimento per la propria sospettabile oblatività (16), eludendo, senza innocenza, il confronto con l’ingiustizia, che non potrebbe essere invece che anzitutto politico.

In questa elusione può risolversi e dissolversi precocemente l’attesa per l’innovazione mancata a fronte anche del più imprevisto e suggestivo dei comportamenti, qualora il nuovo che annuncia, o almeno lascia intendere o sperare, non incontri un potere reale capace di realizzarlo in una situazione storicamente determinata.

Se la potenza evocativa della parola ‘globalizzazione’, abilmente ricondotta a confrontarsi con le in-plicazioni delle sue manifestazioni (o premesse?) più ciniche, ha ri-assunto nell’atto del pronunciamento nell’omelia ruvidezza e com-plessità, tanto da sorprendere le categorie pacificate di chi ne consente solo versioni rassicuranti e da liquidare le sem-plificazioni ideologiche di chi da per scontata la binarietà come sintassi dell’uni-verso, non può ora o da allora ignorare l’inammissibile con-possibilità di compassione e ingiustizia, la stridente interdipendenza tra minorità di tanti e privilegio di pochi.

“Il mondo si rivela oggi più globale di ieri nella sua instabilità e vulnerabilità” (L. Pintor) (17) piuttosto, ma questi tratti, se distintivi, sono o possono essere anche generativi del possibile nostro e altrui, fino ad essere (per) formanti, tali cioè da ancora orientarci nel governo della cosa pubblica. Se la globalizzazione non è un processo fatale, ma un costrutto, affrontare la dimensione politica della globalizzazione vuol dire proprio interrogarsi sulle ragioni e sugli effetti dell’(in)differenza, delle sue etiche, delle sue politiche e delle sue pratiche, nei processi intimi e personali come in quelli esteriori e collettivi, laddove e allorquando non sia assenza di differenze ma loro naturalizzazione fino all’irrilevanza e tolleranza negli spazi sociali quotidiani, o loro contrasto a partire dalla genealogia di identità omogenee e separate.

D’indifferenze al plurale parleremo allora: almeno una passiva e opportunista, l’altra attiva e strumentale.

La prima, l’indifferenza nella sua accezione corrente o corriva, di non-curanza ed in-curia delle differenze, favorisce una postura inerziale e conformista dove non è vero che il legame sociale viene meno, ma anzi si conferma nei modi della necessità degli interessi individuali (18) secondo un sistema di regolazione soci-abilitante che consente l’invisibilità e l’anonimato a fronte del rischio che essere differenti voglia dire essere diversi.

Una tale forma d’indifferenza assume le fattezze seducenti della libertà (dall’ossessione per- [E. Lévinas] e de-l’Altro) e del diritto (il diritto a stare soli [D. Riley]) come ex-sistenza sociale comunque, piuttosto che come un sua assenza, foss’anche attraverso la rinuncia cinica alla propria identità/alterità per confidenza assertiva nell’indifferenza altrui (A. Seligman).

La seconda, l’indifferenza come negazione attiva del valore delle differenze, ha la sola preoccupazione dell’affermazione incrementale della propria identità, attraverso la negazione del riconoscimento dell’altro in quanto

dif-ferente ‘da’.

Essere soggetto di indifferenza per guadagnare l’irrilevanza, con effetto di meccanica naturalità, piuttosto che essere soggetto di indifferenza per non esserne oggetto, con effetto di omologazione fittizia di

enclaves autoreferenziali, sono entrambe posture nel segno della semplificazione (dalla rimozione della complessità al dissolvimento dell’ambiguità) e nella pretesa della stabilità (dalla permanenza alla cronificazione), l’una al riparo dell’invisibilità reciproca, l’altra della differenza unica, la propria.

Ma l’essere-gettati-nel-mondo è irriducibile alla lontananza sociale o alla prossimità virtuale, e ci espone quotidianamente ad un faccia a faccia ineludibile ed ineluttabile che nessuna impensabilità e inimmaginabilità dell’Altrimenti può evitare e nessuna universalizzazione dell’identico (o sua nostalgia accidiosa) può aspettarsi di controllare con prevedibilità e prevenibilità assolute.

Il ri-conoscimento (19) allora non ha il carattere confortevole di un ri-saputo e di un già-stato, ma assume la ruvidezza abrasiva di “ogni volta la prima” che espone l’ambizione di somiglianza, il calcolo d’immediatezza e il vezzo di mutualità alla

necessità dello sguardo.

Una necessità ulteriore ad ogni ‘quando’/‘dove’ il linguaggio si adagia su se stesso e induce un sentimento di tutto pieno, e capace di ri-velare sia la grammatica della sofferenza, quella pre-logica e pre-linguistica che fa dell’uomo un individuo sociale e solidale (S. Natoli,), sia le alternative sintattiche e semantiche in cui quella grammatica si manifesta, nel privato, contro-locale ad esso, e nel pubblico, in qualche modo politica (20), tra bisogno e offerta, tra oblazione e occultamento, tra soggettivazione e assoggettamento.

Uno sguardo transgrediente (M. Bachtin), erratico e sovversivo, dissenziente e dissidente, per alcuni aspetti perfino patologizzante, nel senso d’essere capace di ri-accogliere il pathos (passione, pazienza, pazzia) dall’alienazione del linguaggio sennò deteriorato fino al chiacchiericcio opinionistico o rattrappito nel mutacismo omertoso.

Uno sguardo che non sosta in “un compiacimento del Medesimo, un misconoscimento dell’Altro” (E. Lévinas), ma fa ostaggio dell’ esposizione all’Altro (21) il quale non ha certo i tratti del soggetto riflesso e speculare, e, in una inquietudine est-etica inesauribile, crea un mondo incarnato (

embodiment,

incorporation,

Verleiblichung), fino al ‘vulnus’.

Uno sguardo che ri-apre nella parola una ferita, anzi riapre la parola come ferita, che diviene la ferita della parola che guarda, dalle sue viscere, attraverso la ferita che è e attraverso la quale finalmente vede, lei sempre e solo vista e che mai vede (M. Zambrano), e si offre a portata di sguardo, contemporaneamente vedenti e visibili, questo e quella.

Uno sguardo che s-chiude i lembi della ferita che noi siamo, come parte in cerca di un'altra parte (simbolicità) da interrogare e a cui rispondere(responsabilità) in reciproca e temporanea (ospitalità) esperienza della differenza, che non è giusta o sbagliata una volta per tutte e del tutto, ma che mi riguarda, “di colpo stranamente sensibile e virtuale” (A. Artaud).

Nell’opportuna vicinanza/distanza, continuità/discontinuità, lo sguardo si fa carico di ciò che la parola non può né esprimere né sopportare (22): ciò che è indicibile seppur visibile e che quello sguardo trascende, senza negare né ignorare, perché non cade a perpendicolo, non illumina a mezzodì (23) e offre la possibilità ‘non aver-nulla-da-dire’ senza peraltro privare di senso e valore questa indisponibilità od autorizzare l’irrilevanza per l’inadeguatezza dei riferimenti o delle referenze.

Non si tratta certo dello sguardo categoriale dei saperi disciplinari e delle loro pratiche cataloganti e immunizzanti, teso a sovrapporre la sua presunta, presuntuosa e pretestuosa obiettività (gaze) all’incertezza variegata della vita reale (24) ma è piuttosto ‘glance’, che nella sua singolarità non unifica ma tiene insieme opposti che continuano a sussistere come tali. (25)

Si pone allora l’ipotesi di un evento sinestesico che è più ed altro che non ibridazione di sguardo e parola, loro assemblaggio o giustapposizione o perfino integrazione magari successiva a preliminari disgiunzioni con ambizione conoscitiva (26), e s’annuncia l’aurora di un’esperienza caleidoscopica (27), lussureggiante ἔκϕρασιϛ (28) in-infinita, che è più e ben altro che non la reversibilità e la simultaneità ancorchè perenni di parola e sguardo.

Un evento ed un’ esperienza capaci di far si che l’obliquità tagliente dello sguardo, eretico, apra ad un dis-correre ‘indiretto libero’, in cui nello stesso tempo si danno combinazioni di punti di vista molteplici che non corrispondono a nessuna prospettiva egemone e definitiva, a nessuna predizione preventiva e prevalente, né ad un’indifferenziata genericità del soggetto, perché tiene insieme l’imprendibile soggettività produttrice della parola e l’indicibile punto di vista da dove la parola è vedente e visibile.

Un evento ed un’esperienza che pur agendo in un passaggio chiasmatico, pongono un’ipotesi ulteriore anche a quella surriflessione che sia nell’originaria versione di Merleau Ponty (la tensione tra corpo e parola) sia nella sua radicale rivisitazione ad opera di Lyotard (la tensione tra parola e immagine) permane in una circolarità involutiva ed avviluppante senza ἀρχή o τέλoϛ

Le due aporie dell’indifferenza come non curanza (non me ne curo) e dell’indifferenza come sicurezza (mi difendo da) sono s-fondate dalla sfida di una comune differenza dove comune è l’agire quella differenza (differire come processo di apprendimento collettivo delle differenze che non riproduce disuguaglianze e/o diversità (29) tra le parti) e il dif-ferente è l’Altro, con il quale il munus (dono e vincolo) è nel ‘cum’ (‘con’),che tuttavia ha senso soltanto se resta propriamente πρόβλημα (enigma) e se comporta

πρoβάλλειν

(agire il progetto) (30) nel recupero di dimensioni (esistenziale e politica) (31) alternative alla formalizzazione ideologica come nostalgia dell’uno o alla promessa tecnocratica di eliminazione del non assimilabile ad esso.

Così, in questa differenza non indifferente, che differenziando inventa (trova e crea), l’Altro da me, l’Altro dell’Altro che io sono, e l’Altro che io sono nella mia Alterità, nello spostamento incessante dei confini e nella densità delle loro inter-azioni, si ritraggono per potersi infine donare (la prassi mimetica in L. Calvi), ognuno condizione delle possibilità di ogni altro (l’essotopia del rimanere se stessi mantenendo la distanza nella penetrazione dell’Altro (M. Bachtin, T. Todorov,), diventano il prossimo (32), in una convivialità delle differenze (Don Tonino Bello) ognuna non differente-da ma differente-fra. (33)

Ma come vivere

con e

nelle differenze senza indifferenza o attraverso le differenze e non già per differenza?

“Misericordia voglio, non gesti di culto” ha detto il Cristo.

La ferita (34) che permette lo sguardo verso l’interno più profondo e permette lo sguardo di questo verso l’esterno, non è perdita rassegnata di materia, nemmeno in omaggio al sacro (35), ma richiamando proprio la misericordia con il termine ebraico

rahamim che indica le viscere materne (36), significa lo spazio che facciamo dentro di noi alla vita dell’Altro (37) che è atto creativo, offerta che genera un tempo ulteriore e un ulteriore spazio (38), dove andar nascendo (M. Zambrano).

Un tempo ulteriore e un ulteriore spazio irriducibili però alla dimensione della compassione, che troppo spesso pacifica le coscienze e rende orgoglioso di sé chi ostenta la sua magnanimità (39) e al funzionamento del dispositivo retorico che discreziona tra interno ed esterno, superficiale e profondo.

Da quest’autentico ’in-between’ tra una situazione e l’altra e all’interno della situazione, si apre un

intercampo di situazioni non più binarie (o duali o diadiche o dialogiche), ma trans-azionali e trans-formative, come unità minima (ma che contiene il tutto) di complessità e tensionalità tra ospitalità e libertà, attualità e potenzialità, misura e oltraggio, ὕβριϛ e ϕρόνησιϛ.

Cura è questo intercampo, che la ferita rende possibile: la ferita è condizione della cura (40) e la cura abita la ferita, suo ethos tra sollecitudine e preoccupazione, impegno e inquietudine. Ferita e cura come condizioni reciproche attraverso la reciprocità tra sguardo e parola: lo sguardo che ri-vela, cioè s-vela e vela ancora, e trattiene ciò che la parola dice, in modo che non possa più essere né strumento né effetto di una presa totalizzante e definitiva, mentre altrettanto fa la parola con lo sguardo.

Una reciprocità che rende disponibile l’ulteriorità al qui ed ora del dolore e del rimedio (l’ordine dei rimedi che definisce quello dei mali), del bisogno e del servizio (la taylorizzazione prestazionale che gestisce e cronifica il mal d’essere).

La cura, che correntemente e forse corrivamente è intesa quale atto che ha a che fare con una prestazione professionalizzata (terapia e trattamento) o con una competenza naturalizzata, materna o assistenziale che sia, non ha niente a che vedere con la retorica dell’amore materno o con quella dell’intelligenza domestica, fatalmente riferita al lavoro femminile e non esaurisce certo il suo senso nella cultura determinista dell’ immaginario scientista e delle sue versioni economicistica o aziendalistica (dalla bio-politica alla bio-economia all’aziendalizzazione dell’esistenza).

Curare è più di un atto, da monitorare e gestire, perfino più di un modo d’essere da modulare e conferire; è l’opportunità stessa d’essere (o meno) umani (41): la cura è struttura dell’esistenza (M. Heidegger).

Allora la cura, se ha una matrice di genere (42) e una traccia che è il taglio della ferita, ha un orizzonte di cittadinanza (43). come espressione di un costante e inevitabile rapporto costitutivo e conflittuale tra effettività e possibilità, tra cura come progetto esistenziale e cura delle relazioni che lo rendono possibile.

Se chi cura si prende effettivamente cura delle ‘possibili possibilità esistenziali’ non può che farlo avendo cura di curare la drammaturgia dei rapporti (d’interesse, di potere, di legittimità e di opportunità) tra relazioni interpersonali e relazioni sociali, tra “cura di sé e cura del mondo”, tra privato e pubblico, tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, tra chi ha diritto di cittadinanza e chi no, infine.

La cura, nelle sue manifestazioni intime come in quelle esteriori, è conflitto: una sfida ‘drammatica’, praticabile solo nella capacità e nella volontà di non negare il conflitto come proprietà fondativa dell’interazione necessaria all’incontro con l’Altro, e non una circolazione dialettico di ordinarie sussidiarietà magari verosimili ma epistemologicamente ed est-eticamente critiche (l’evidenza... l’appropriatezza... la sicurezza...).

Solo l’esperienza della ferita, come

comune differenza e condizione della cura per effetto dello sguardo che apre la parola in forma di ferita e si fa carico della sua ombra, può recuperare il potenziale simbolico della cittadinanza, mortificato dall’egemonia esuberante del suo lembo prestazionale e rivendicativo, e orientarlo alla con-vivialità in spazi pubblici che assumono allora caratteri trans-biografici, attraverso e oltre i destini individuali e/o la loro massificazione.

Indirizzare ed apprendere ad aver cura non può che essere al contempo percorso di educazione e di accesso al conflitto, che esige prima di ogni altra competenza, vocazione a smarrirsi ed errare. Curare è prima di tutto essere quindi Altrove e Altrimenti, dove e come l’essere con l’Altro, dall’essere l’uno-di-fronte-all’altro (

Vor-einander) all’essere l’uno-con-l’altro (

Mit-einander), voglia dire non solo “udire con le orecchie dell’altro” (J. Derrida), ma anche vedere con le parole dell’altro (sguardo polifonico) e parlare con i suoi sguardi (parola poliedrica).

L’effetto di s-paesamento oltre a dislocare mina una serie di strutture, più artefatti d’uomini che fondo antropologico dell’essere uomo, e solleva il

conflitto.

Il conflitto è prima di tutto con il proprio ordine di certezze, (“apprendere a disapprendere” (G. Bateson) “imparare ad aver torto” (H. G. Gadamer)), e con la resistenza e l’indisponibilità ad assimilarsi dell’Altro, che non siamo in grado d’ingaggiare nella danza relazionale (la danza degli scorpioni di B. Callieri e G. Di Petta) se non a partire dall’Altro che “noi sono”.

Un incipit di auto-sovversione, che con coraggio parresiastico ed esercizio di costante dislocazione, esposto al rischio (44) dell’impermanenza e dell’impertinenza di tutte le cose e delle relazioni anche (45), apprende “a reggere il conflitto che (questo) incontro produce, senza cancellarlo.” (F. Basaglia). Lo sguardo se permette di uscire dalla cecità, sia essa quella de “il vincolo del doppio cieco” di H. Von Foerster che non vede di non vedere, sia quella di J. Saramago dei ‘ciechi che, pur vedendo, non vedono’, piuttosto che ‘l’accecamento’ di P. Virilio, ri-vela le ri-conoscibili posture cognitive, affettive, etiche, pragmatiche del diniego.

Chi lavora, per esempio e non da ieri, nelle storie delle psichiatrie parallele e nello loro cronache, (e ormai anche in quel che resta delle pratiche di salute mentale) (46) conosce bene, sempre che voglia averne coscienza, la condizione dell’incontro mancato come alienità dell’operatore ineducato alla frequentazione delle differenze, quindi inadeguato all’esercizio d’alterità e addestrato ad attribuire il proprio fallimento alla mancata

compliance dell’interlocutore di sofferenza (spesso amplificata dal trattamento) e di riscatto (immiserito nella oscena ortopedia della riproduzione sociale e delle protesi).

“lo psichiatra è un uomo che ha occhi che non vedono e orecchie che non sentono” (47), ma non da meno sono le sue parodie professionali, ancillari o autonome che si concedano d’essere.

Asserragliati in un recinto scambiato per la realtà, avviluppati in un intrigo paranoico di parole ed opere (parole come parole d’ordine e opere secondo l’ordine delle parole), preclusa ogni approssimazione al reale sostituita dalla perfezione mortifera della convenzionalità, costoro tendono a trovare solo quello che cercano ed a cercare solo quello che sono abituati a trovare, con l’unico vincolo di ottenere e/o garantire conformità, congruità e compatibilità all’interno di istituìti isonomici e aconflittuali (48), che appaiono veri solo perché è prevalsa, già prepotente e ormai pregiudiziale, una ‘simulocrazia’ che si alimenta del suo contrario di cui ha nel contempo neutralizzato il potenziale istituente e germinativo.

Funzionari diligenti del consenso, gabellieri esosi per tariffa e ingombro di confini liminari d’esclusione e di confini interstiziali d’inclusione, non temono l’Altro nella sua diversità radicale (l’estraneo... lo straniero... il diverso... l’alieno) perché quello hanno imparato e insegnano ancora a controllarlo, in omogeneità settoriali rinchiuse in se stesse, ma hanno piuttosto paura di quello che nell’Altro somiglia loro , della comune differenza, della ferita che accomuna e renderebbe abili alla cura, della condizione ossimorica primigenia dalla quale possono erompere ed irrompere le metamorfosi che il loro punto di vista monoculare e a loro rappresentazione prospettica non sopporta.

Decretare, perseguire, istruire, presidiare, rafforzare, naturalizzare l’inaccessibilità al conflitto, è indurre a regressione relazionale e sociale (che porta all’indifferenza) e totalizzante sul piano culturale politico ed economico (globalizzazione).

Educare alla cura e alla sua intrinseca conflittualità, con uno sguardo che sia “stare sensibile del mondo al mondo” (I. Bordoni) (49) attraverso paesaggi sensibili al proprio enigma, è processo di rigenerazione dell’immaginazione di un mondo in-pre-visto che contrappunti quello fattuale di scandali parziali e repentini, d’identità plurali e di singolari, frattali dell’intercampo epistemologico ed est-etico che ha nella cura e nel conflitto insieme il senso del non senso e il non senso del senso. Oltre il recinto disciplinare degli specialismi, la giustapposizione assemblativa dell’integrazione protocollare, l’addomesticamento dell’alterità alle categorie preconfezionate dell’alienità, la citazione compiaciuta dell’

empowerment senza poteri e della cittadinanza senza diritti, la riduzione gestionale e valutativa dell’oggetto di lavoro a frammento devitalizzato di erroneità chimicobiologica o devianza socioeccetera, è ancora possibile a partire dal pluriverso della salute mentale residua e resistente, avviare un nuova intrapresa di compromissione della propria umanità esperta nel progetto di libertà dell’Altro che ha l’Altro da sé come suo altro e che nel valore matriciale (madre… materia…) della diversità pone le condizioni dell’uguaglianza, senza naturalizzazioni ingenue e senza semplificazioni omogeneizzanti, e nella sfida dell' incontro, che non sia a sua volta conciliazione confortevole di asimmetrie imperturbabili, sodalità intransitiva di convenienze occulte, mutuo accomodamento d'interessi senza rischio di capitale?

Non è facile rispondere a quest’interrogativo inquietante e al tempo stesso già rassegnato; di certo una condizione, più delle altre, è irrinunciabile: che “dove non si vedono più le differenze esse vanno di nuovo, ad un livello più alto, autorizzate alla propria riproduzione” (B. Saraceno).

(1) «Vivere e morire secondo il Vangelo», “La Stampa”, 15 febbario 2009.

(2) A questo proposito da approfondire la tematica di “migrazione vs alterità”.

(3) L’interpretazione decontestualizzata, come spesso succede per tutte le frasi celebri, diventa una specie di via di fuga di fronte alle responsabilità e alle condizioni reali del mondo.

(4) davanti al dolore degli altri, un alibi per cui sembra di non essere complici di ciò che ha causato la sofferenza, cosicché è la compassione stessa che ci proclama innocenti, oltre che legittimarci impotenti.

(5) E. Morin.

(6) l’empatia come unipatia (Eins-fühlung = sentirsi uno) autocentra chi nella pretesa d’intercettare pienamente l’esperienza dell’Altro vi si sostituisce in immedesimazione incondizionata (simbiosi: Eins-fühlen), travisando sguardo e parola e perdendo l’occasione di farsi prossimo nell’esperienza dell’alterità di cui l’espressione; “ho male all’altro” (Roland Barthes) è invece suggestiva metafora di “una tensione dialogica in cui l’empatia gioca un ruolo transitorio e minore, dominata (…) dal continuo ricostituire l’altro come portatore di una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riducibile alla nostra” (M. Sclavi)... l’exopatia.

(7) Per M. Foucault l’‘attuale’ non è ciò che siamo, ma piuttosto ciò che stiamo diventando, il nostro divenir-altro.

(8) Come vedremo, garanzia di un’intimità fra uomini che non appartiene più a nessuno in particolare, ma è condizione possibile per chiunque in ogni momento, e soprattutto condizione della cura.

(9) “Già in partenza il fenomenologo vive nel paradosso di essere costretto a considerare l’ovvio come problematico ed enigmatico e, inoltre, di non potersi proporre alcun tema scientifico se non questo: la necessità di trasformare l’ovvietà universale dell’essere del mondo — che è per lui il massimo tra gli enigmi — in qualcosa di comprensibile e trasparente”. (E. Husserl).

(10) ‘oικυμήνη’ (da oικϵίν ֹbitare’), per la prima volta in Erodoto nel V secolo a.C. per designare l’intera terra abitata, il mondo. Al significato geo-politico di universalità, si aggiunse poi il triplice impegno per fede comune, testimonianza e per servizio comuni.

(11) Giovanni Paolo II ebbe a dire: “La globalizzazione, a priori, non è né buona né cattiva, sarà ciò che le persone ne faranno” (discorso del 27 aprile 2001 alla Pontificia Accademia delle Scienze sociali).

(12) “Le ideologie creano archivi di immagini probatorie e rappresentative che incapsulano idee condivise, innescano pensieri e sentimenti facilmente prevedibili” (S. Sontag).

(13) “Di ridurla a puro folclore” (P. P. Pasolini).

(14) Sebben ermeneutica ed esegesi nel linguaggio corrente tendano ad essere usati ‘indifferentemente, si possono in realtà considerare come espressioni ambedue di un campo intensivo ad oscillazione variabile, dove l’esegesi (ἐξή γ ησιϛ) ha più a che fare con il semiotico e l’ermeneutica (ἑρμηενυνιή) invece con il semantico.

(15) Che non più scandalo, diventa anomalia.

(16) “Estranei al dolore del mondo e, tuttavia, pronti a versare una lacrima di compassione quando la morte si fa spettacolo” (P. Pisarra).

(17) “Il Manifesto”, 12 settembre 2001.

(18) Siamo ben oltre quindi l’indifferenza pre-simbolica: come indeterminato e ineffabile esser-presente-assieme-di più cose qualsiasi, logicamente antecedente e ontologicamente prioritario, a ogni distinzione e identità che Hegel evocava come “identità dell’identità e della non-identità” (S. Ghisu).

(19) Nel prisma concettuale del riconoscimento, il passaggio dal riconoscimento inteso come identificazione del sé al riconoscimento mutuale, fino all’ equazione riconoscimento/riconoscenza.

(20) Tra una politica ridotta al amministrazione dell’esistente e un’altra più arrischiata come progetto di cambiamento.

(21) “L’incondizione di ostaggio non è il caso limite della solidarietà, ma la condizione di ogni solidarietà” (E. Lévinas).

(22) “Di queste parole, di ogni fatto che traducono bisogna diffidare. (…) Le parole si oscurano con l’uso, col rischio di diventare semplici parole “utilizzabili ovunque” (passe partout). A forza d’essere ripetute, ci danno l’ingannevole impressione di aver detto o persino spiegato qualche cosa, quando in realtà, a guardare più da vicino, si tratta solo di un’abitudine contratta, di un automatismo la cui portata è solo verbale, come “svestita” (denudée) del suo senso originari. In tal modo, ciò che è “corrente” (courant) e nulla più si sostituisce al vero, o meglio, alla ricerca del vero. Ai nostri giorni, sentiamo il bisogno di ritornare su queste parole, in psicologia e in psicopatologia, nella misura in cui queste ultime tendono ad essere “scienze umane” (E. Minkowski).

(23) “Si dimenticherà sempre la lacerazione e il patimento dell'Aurora, il suo parto, se non si tiene conto della Notte, se la si vede unicamente come l’annuncio del giorno” (M. Zambrano); la figura mitica di Aurora, sorella della Notte, presagio di luce dalle tenebre di cui mantiene intima traccia è preferibile alla luce della ragione, che dove illumina senz’ombra prepara il deserto.

(24) “Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione” (G Leopardi).

(25) “Una calza lacerata è preferibile ad una calza rattoppata (...) Ciò che manca alla calza lacerata è l’unità della calza. Ma, paradossalmente, questo difetto è in sommo grado positivo perché (...) questa unità è presente in quanto unità perduta (...) Tutti i tentativi di sopprimere la “lacerazione” devono essere abbandonati, — in quanto la “lacerazione” è ciò che sta e deve rimanere al fondo (...) perché solo nella lacerazione può apparire in quanto assente l’unità.” (M. Heidegger).

(26) Una cosa è un qualche atto sinestesico, altra cosa stare sinestesicamente al mondo.

(27) “A kaleidoscope gifted with consciousness” (come W. Benjamin a proposito di Charles Baudelaire).

(28) Intesa come capacità di esprimere in parole qualcosa che è rappresentato o presentato dai mezzi di altre arti.

(29) La diversità ha invece in sé un’idea di dissomiglianza, di scostamento (“volge altrove”).

(30) Anziché di beni comuni (commons), è più opportuno parlare di fare bene comune (commoning).

(31) Continua tensione tra l’immaginario sociale istituito e l’immaginario individuale istituente; “In sintesi, il sociale-storico – è l’unione e la tensione della società istituente e della società istituita, della storia fatta e della storia che si fa” (C. Castoriadis).

(32) In crisi l’accezione secondo la quale sarebbe prossimo chi è funzionale ai miei interessi o mi è a portata di mano e manipolazione, come già nella rivisitazione del senso della parabola del buon samaritano operata da I. Illich, per arrivare a F Nietzsche “Dove si dice: ama il prossimo tuo” c’è sempre qualcuno che è escluso da quell’amore, un lontano. Ecco, io amo quel lontano.

(33) Il ‘come’ come non proprio esprime non un’appartenenza ma una possibile acquisizione da parte dell’altro.

(34) “L’attenzione è come una ferita sempre aperta e della ferita possiede la passività, l’essere piaga, impronta del reale, lo stare come una cavità vivente conformata per ricevere la realtà e lasciarla passare oltre se stessa: verso la pienezza della coscienza, che è giudizio e ragione, o verso le profondità della memoria, comprese quelle estreme, abissali conche dell’oblio”. (M. Zambrano).

(35) Deriva dal latino sacer (forma arcaica sakros), la cui radice pare collegabile all’accadico saqāru (“invocare la divinità”), sakāru (“sbarrare, interdire”) e saqru (elevato).

(36) Dove hésed, che indica la trama dei sentimenti profondi che intercorrono tra persone legate da un vincolo autentico e costante, ha invece caratteri maschili.

(37) Anche Heidegger usava, a proposito dell’esperienza creativa, il termine raumen (fare spazio). Che non a caso forse ha radice evocativa dl termine inglese room, un luogo che si può abitare.

(38) “Se apro il mio corpo affinché voi possiate guardarci il mio sangue, è per amore vostro: l’altro.” Sono le parole che Gina Pane scrive nell’ottobre del 1974, in Lettera a uno/a sconosciuto/a pubblicata sul numero 15/17 di “ArTitudes”.

(39) “La misericordia è un valore sovversivo, non è un cosmetico spirituale, tanto che può implicare anche il martirio. La misericordia deve intercettare la miseria, altrimenti va sprecata. Deve andare nelle periferie, materiali ed esistenziali, altrimenti la comunità cristiana è frigida” (Papa Francesco ai vescovi).

(40) Il mito di Chirone guaritore ferito.

(41) “(...) poiché è Cura che, per prima, ne ha forgiato le sembianze, egli apparterrà a lei per tutto il tempo in cui vivrà. E il suo nome, sul quale non trovate un accordo, sarà uomo, perché è di humus che egli è fatto’”. Igino, Fabulae II sec d.C..

(42) Il mito di Cura, contrariamente ai principali miti di creazione, almeno quelli propri della nostra cultura, mostra la creazione dell’uomo come iniziativa di un principio esclusivamente femminile, nel mito, (ma anche nella tragedia, con la metafora e con l’immaginazione), lo sguardo critico, interdetto dalla parola codificata è sguardo di donna.

(43) La “cittadinanza poetica” di Isabella Bordon dove “la poesia è un aprirsi verso dentro e verso fuori: è “un udire nel silenzio e un vedere nell’oscurità” (M. Zambrano).

(44) Rischio: rizq… scoglio/ancoraggio rouzikon… prezzo da pagare (R. Beneduce).

(45) La ׄpulsione... d’erranza” (M. Maffessoli).

(46) Chi scrive si picca da quarant’anni d’essere istigatore d’alternative, nonostante il suo essere psichiatra e medico quindi.

(47) E. Toller drammaturgo tedesco, morto suicida a 40 anni dopo l’esperienza del manicomio.

(48) “Quando si elimina il conflitto si elimina la parte debole del conflitto/#148 (F. Ongaro Basaglia).

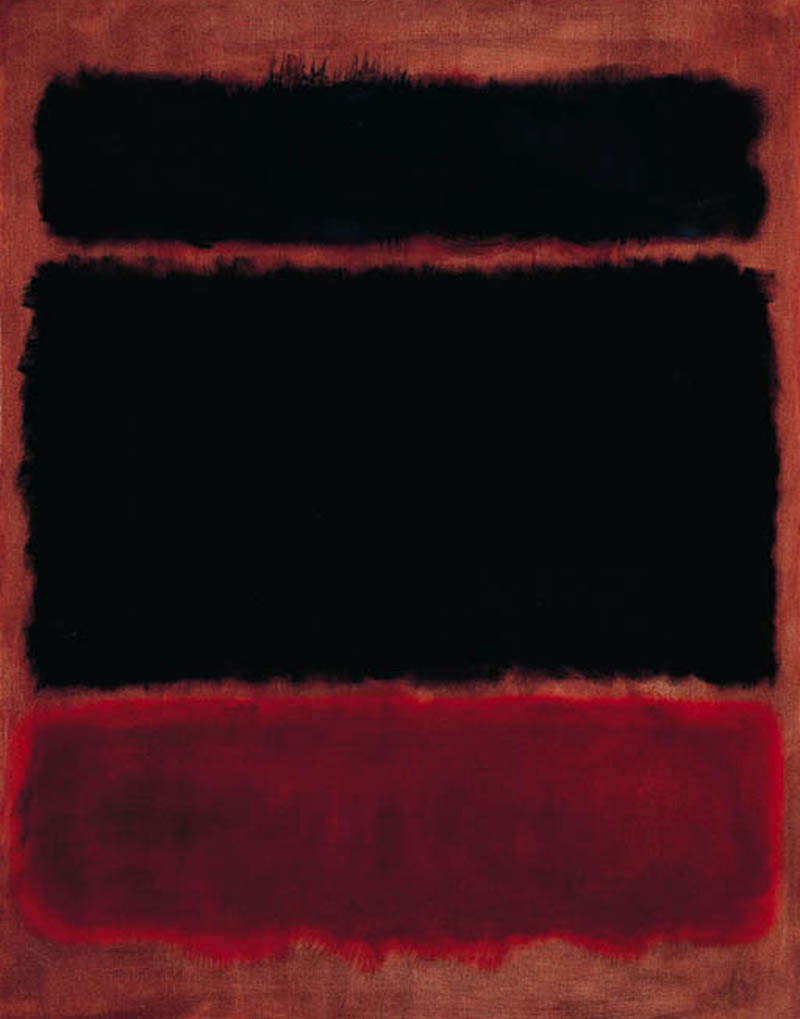

Mark Rothko, Black in Deep Red, 1957